L 'insegnante, l'ascolto e la narrazione: l'imparare tra imprevisto e sorpresa

Cookie per gli annunci di Google e norme sulla privacy

Cerca nel web, nel sito, nei siti amici![]()

L 'insegnante, l'ascolto e la narrazione: l'imparare tra imprevisto e sorpresaGUIDO ARMELLINI

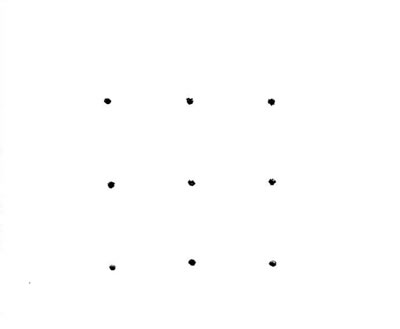

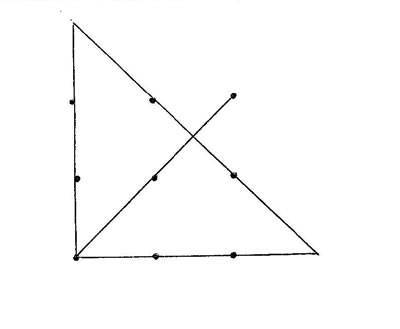

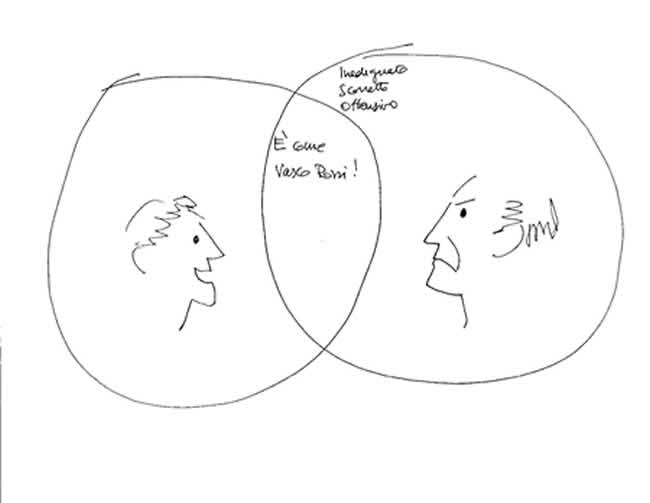

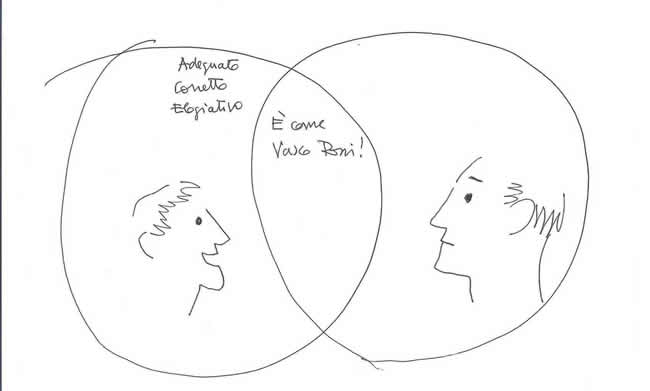

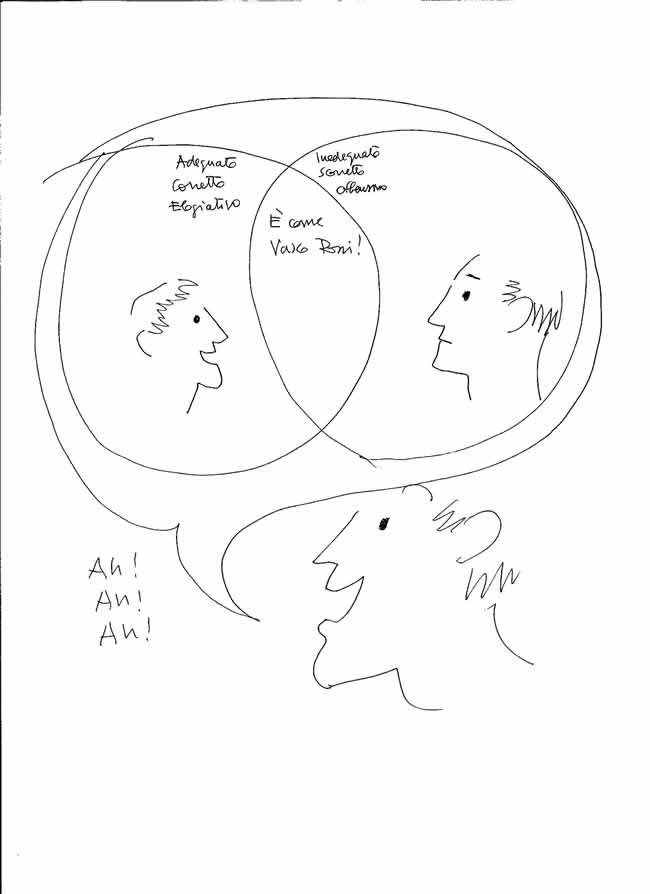

"Quando, nelle descrizioni degli storici (...) vediamo che guerre e battaglie si svolgono secondo il piano prestabilito, l'unica deduzione che possiamo trarne è che tali descrizioni non corrispondono al vero". (L. Tolstoj, Guerra e pace) "E' sintatticamente e semanticamente corretto dire che le asserzioni soggettive sono fatte da soggetti. Allora, in modo corrispondente, potremmo dire che le asserzioni oggettive sono fatte da oggetti. Disgraziatamente queste dannate cose non fanno asserzioni" (H. von Foerster). I limiti della relazione, e del relatore Prima di tutto vorrei mettere in luce i limiti di quanto dirò, legati ai limiti della mia persona. Io ho insegnato per molti anni nella scuola cosiddetta superiore e ora all'università, e in più sono un uomo. Voi che mi ascoltate siete maestre di scuola dell'infanzia e elementare, e siete donne. Questa asimmetria (un uomo appartenente a un grado di istruzione detto "superiore" che tiene una relazione o una lezione di fronte a un pubblico costituito da donne che lavorano in un grado di istruzione detto "inferiore") fa riferimento a una gerarchia che sembra normale, di una normalità che inquieta: è la gerarchia tra il sapere artigianale, soggettivo, impregnato di corporeità e di soggettività delle maestre, e il sapere disincarnato, accademico, mentale, teorico, neutro del "Professore" (gerarchia sia detto per inciso sanzionata dal dislivello salariale). Il "movimento per una autoriforma gentile della scuola" di cui faccio parte, nel suo convegno nazionale "Le maestre e il professore” ha capovolto questa gerarchia: le relazioni introduttive sono state tenute da maestre di asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola elementare, e i partecipanti al convegno insegnanti di tutti gli ordini di scuola, compresi alcuni universitari, hanno discusso per due giorni con grande passione su quanto avevano detto le maestre. La nostra scommessa, nel progettare il convegno, si basava sulla convinzione che, nel campo dell'insegnare e dell'imparare, solo l'esperienza della relazione quotidiana con le bambine e i bambini può produrre un sapere autentico, capace di significare davvero qualche cosa. Insomma, il "Professore" ha molto da imparare dalle maestre. Ecco allora il limite di quanto dirò: spero di non fare un discorso da "Professore", ma per ovvi motivi non posso fare un discorso da maestra: mi limiterò a proporvi le riflessioni sul nostro mestiere che sono scaturite dalla mia esperienza quasi trentennale di insegnante di italiano negli istituti tecnici. Una caratteristica del mestiere dell'insegnante C'è un aspetto del nostro mestiere che le teorie ufficiali dell'insegnamentoapprendimento sottovalutano o passano sotto silenzio, e che mi sembra ben illustrato da un brano di una novella di Giacomo Noventa, nella quale si parla della maestra di una scuola di campagna e del suo incontro casuale con un'alunna: "In un giorno, o in un'ora, di vacanza, dunque, la buona maestra incontrò una sua scolaretta. La scolaretta accompagnava una mucca. Sembrava più piccola di quando era chiamata alla lavagna o alla cattedra. La buona maestra si intenerì e le chiese: "Dove vai, bambina?". "Porto la mucca al toro", rispose con grande semplicità la bambina. "Oh! non potrebbe farlo tuo padre?", osservò scandalizzata la maestra. "No, signora maestra rispose ancora la bambina ci vuole proprio il toro". Se analizziamo questo scambio comunicativo come una sequenza lineare di input e output, dobbiamo concludere che da qualche parte c'è stato un errore: la maestra si è espressa in modo poco comprensibile, oppure la bambina non possiede i prerequisiti necessari alla comprensione. Ma queste spiegazioni non sono soddisfacenti: qui non si tratta di prerequisiti, ma di presupposti. Ciò che la storiella ci dice è che, quando inviamo un input ai nostri studenti, il significato di quell'input non è deciso da noi, ma da loro, in base a presupposti impliciti che non è affatto detto coincidano con i nostri. Nel chiedere: «Non potrebbe farlo tuo padre?», la maestra dà per scontato un sistema di valori secondo il quale è gravemente sconveniente che una bambina assista all'accoppiamento tra una mucca e un toro; ma la bambina, che, essendo cresciuta in campagna, non condivide quelle premesse, conferisce alla domanda un significato diverso da quello pensato dalla sua interlocutrice. La domanda più interessante però è questa: che cosa farà la maestra dopo? Possiamo immaginare che, se è un brava insegnante, proseguendo il colloquio, aggiusti il tiro, cercando di costruire in cooperazione con la bambina un contesto comunicativo condiviso da entrambe. Quello che è certo è che, per far questo, non potrà fare ricorso a un comportamento programmato in precedenza, ma sarà costretta a improvvisare. Controllo di primo e di secondo livello Possiamo definire questo passaggio dalla programmazione all'improvvisazione come un passaggio dal "controllo di primo livello" al "controllo di secondo livello". Parliamo infatti di controllo di primo livello quando ci troviamo in una situazione comunicativa nella quale tutti gli interlocutori condividono alcuni presupposti fondamentali: in questa situazione possiamo contare che le parole, i gesti, gli oggetti culturali a cui facciamo riferimento possano avere lo stesso significato per noi e per chi ci ascolta, e quindi che gli scambi comunicativi possano seguire binari sostanzialmente prevedibili. Se invece i presupposti non sono condivisi, può avvenire, proprio come nella storiella di Noventa, che la stessa parola o la stessa frase ("non potrebbe farlo tuo padre?) si carichino di significati profondamente diversi. In questo secondo caso, il controllo della situazione non può basarsi sulla sua prevedibilità, ma sull'elaborazione di strategie più sofisticate. Da questo punto di vista emozioni come lo spiazzamento, il disagio, il senso di vulnerabilità (inutili se non dannose in una prospettiva programmatoria) sono preziose, perché ci avvertono che siamo di fronte a un conflitto di presupposti e che occorre attivare una strategia di controllo di secondo livello. Credo che la differenza di presupposti sia qualcosa che incontriamo tutti i giorni a scuola, e non soltanto quando tra gli studenti sono presenti bambine e bambini provenienti da altri paesi e altre culture. Vorrei illustrare questa affermazione con un'altra storiella, questa volta tratta da una mia esperienza personale. Una decina d’anni fa sono andato in vacanza in Grecia con la mia famiglia. Quando ci siamo trovati di fronte al Partenone, il mio figlio minore Michele, che allora aveva sei anni, appariva straordinariamente emozionato. La cosa mi risultava sorprendente perché sia detto a mia vergogna non mi era mai capitato di parlargli dell'arte e della religione della Grecia antica e non l'avevo preparato culturalmente all'incontro. Stavo già elaborando edificanti riflessioni sul valore universale dell'arte classica, quando Michele ha esclamato con entusiasmo: «Guarda, papà: è il tempio dei Cavalieri dello Zodiaco!» (Si tratta di un cartone animato televisivo giapponese che mescola frammenti delle più diverse mitologie, inclusa quella greca, su uno sfondo fantascientifico e ultratecnologico). Ecco un altro episodio nel quale uno stesso fenomeno in questo caso un venerabile oggetto culturale come il Partenone si carica di significati profondamente diversi in relazione ai diversi orizzonti d'attesa di un adulto e di un bambino. Penso che molti coetanei di mio figlio italiani e no, dato che quel cartone animato era ed è tuttora trasmesso con grande successo in tutto il mondo avrebbero reagito in modo simile. Secondo Raffaele Simone 2) questa alterità di orizzonti culturali non riguarda soltanto i consumi estetici delle nuove generazioni, ma le loro stesse strategie cognitive, fondate sempre più su un’intelligenza di tipo "simultaneo", incompatibile col modello logicamente e cronologicamente "sequenziale" su cui si sono basati finora il sapere codificato e i suoi tradizionali modi di trasmissione. La mia esperienza di insegnante mi dice che questa diversità generazionale di presupposti, matrici culturali, immaginario, intelligenze è una parte integrante della scommessa comunicativa che si gioca ogni giorno nelle classi scolastiche. Come fare dunque a mettere in atto efficaci processi di controllo di secondo livello? Uscire dalla cornice Una mossa strategica fondamentale è quella dell'"uscire dalla cornice", che può essere ben esemplificata da un indovinello proposto da Marianella Sclavi nel suo libro L'arte di ascoltare3 Si tratta di unire con una spezzata di quattro segmenti i nove punti del disegno riprodotto nella fig. 1, senza mai staccare la penna dal foglio. La difficoltà nella soluzione del problema deriva dal fatto che istintivamente siamo portati a tracciare i nostri segmenti stando dentro il quadrato immaginario che circoscrive i nove punti. E' come se ci fosse nella nostra testa una voce che ci ordina: sta dentro al quadrato! Ma il quadrato non c'è, e se soltanto riusciamo a disobbedire alla prescrizione inconscia che ci obbliga ad esserne prigionieri, possiamo trovare senza troppa fatica la soluzione (fig. 2). Per riuscire a uscire dalla cornice dobbiamo fare alcune operazioni tutt'altro che facili. Prima di tutto dobbiamo accettare un percorso che in partenza ci sembra assurdo, e sopportare l'ansia che ne deriva. Uscire dalla struttura protettiva del quadrato immaginario ci sembra una mossa insensata, e ci mette in una situazione di insicurezza: non abbiamo la minima idea di dove andremo dopo. Soltanto se trasformeremo quest'ansia nella curiosità e nel piacere dell'esplorazione, se accetteremo di muoverci a caso, improvvisando, in base al metodo del "vediamo cosa succede se…", riusciremo a trovare la soluzione. Razionalità a priori e a posteriori In secondo luogo dobbiamo accettare che la razionalità del nostro comportamento non si appoggi a un percorso programmato, ma si riveli soltanto a percorso concluso. Solo dopo aver trovato la soluzione potremo renderci conto (e rendere conto agli altri) del senso della nostra operazione. Il passaggio da una razionalità a priori (quella della programmazione, che presume di conoscere in partenza le modalità e il senso di ogni fase del percorso educativo) a una razionalità a posteriori (basata sulla narrazione e sulla riflessione a proposito di un'esperienza conclusa), è a mio parere un presupposto fondamentale di un'idea dell'insegnamento realmente centrata sull'ascolto. Ma per uscire dalla cornice bisogna soprattutto sapere che la cornice c'è, e questa è la cosa più difficile, perché noi non vediamo le nostre cornici: il nostro modo di guardare alle cose ci sembra naturale, neutrale, oggettivo. L'unico modo per vedere il nostro punto di vista è adottare un altro punto di vista. Un'ottima occasione per adottare un altro punto di vista è lo scontro col punto di vista di un altro: evento che come ho già accennato si verifica con grande frequenza nelle classi scolastiche. In questo contesto emozioni come lo spiazzamento, il disagio, il senso di vulnerabilità fungono da segnali positivi e importanti: ci dicono che le nostre cornici stanno scricchiolando, che possiamo metterci in ascolto dell'altro per ampliare la nostra mappa del mondo. Illustrerò questo processo attraverso tre esempi tratti dalla mia esperienza didattica. Alcuni esempi In una quinta istituto tecnico stavo leggendo la "lettera del veggente", e mi davo da fare per illustrare la poetica di Rimbaud (la trasgressione, la veggenza, lo sregolamento dei sensi). La classe, rassegnata, sonnecchiava, come avviene spesso. A un certo punto, dagli ultimi banchi, un ragazzo di nome Vermeti Ernesto si illumina tutto e dice: "Ma è come Vasco Rossi!". Un evento di questo tipo può dar luogo a conclusioni deprimenti. Per esempio: l'intervento di Ernesto è scorretto (ha interrotto la mia pacifica lezione senza neppure alzare la mano per chiedere la parola); è inadeguato (come collocare nella stessa categoria culturale due forme comunicative diverse come la poesia e la musica rock?); è offensivo (perché mette sullo stesso piano un grande poeta e un autore di canzonette di consumo). Tutto questo, se resto dentro la mia cornice (fig. 3.) Se invece mi sforzo di uscire dalla mia cornice, e di guardare all'accaduto con lo sguardo di Ernesto, la mia valutazione si capovolge: L'intervento di Ernesto è corretto (per la prima volta nella sua storia di studente rassegnato, un autore della letteratura gli significa qualcosa di importante: L'intervento è adeguato (le sue fruizioni estetiche tipicamente multimediali l'hanno abituato a non tenere conto delle pedanti distinzioni tra parola scritta, detta e cantata: poesia e canzone fanno parte di un unico continuum indifferenziato). Ma soprattutto l'intervento è elogiativo (se il prof. Armellini affermasse: "Rimbaud è come Vasco Rossi", svaluterebbe Rimbaud, perché Vasco Rossi non gli dice granché. Ma se questa valutazione è espressa da Vermeti Ernesto, va interpretata come una grandissima lode: Rimbaud si sta conquistando, nel suo universo di emozioni, valori, significati, uno spazio straordinariamente importante). Questa seconda interpretazione dell'accaduto è illustrata dalla fig. 4.

A questo punto io posso riconsiderare da capo l'intero scambio comunicativo, e riconoscere quanto ho imparato su Ernesto, su di me, su Rimbaud e su Vasco Rossi attraverso l'incontro fra due modelli di mondo che in partenza sembravano inconciliabili (fig. 5).

E' il tipo di ascolto che Marianella Sclavi chiama "osservazione umoristica". Inutile dire che ho subito prescritto a Ernesto di portare in classe le canzoni di Vasco Rossi che a suo parere erano più vicine al mondo di Rimbaud. Le abbiamo ascoltate, discusse collettivamente, comparate ai testi del poeta francese. Al termine del percorso, entrambi abbiamo imparato qualcosa: io ho capito perché Rimbaud assomiglia a Vasco Rossi, e Ernesto ha toccato con mano i molti motivi per cui non gli somiglia affatto. Secondo esempio. Stavo leggendo in classe (una terza di istituto tecnico) il sonetto Chi è questa che vench'ogn'om la mira, del Cavalcanti, e mi ero soffermato in particolare sul secondo verso: che fa tremar di chiaritate l'âre, con l'intenzione di far notare agli studenti che il ritorno, in posizione metricamente forte, di una vocale chiara come la a, unita all'assenza di suoni scuri come u e o, conferisce all'immagine un carattere luminoso, grazie all'alleanza tra il significato delle parole e quello dei suoni. Volevo anche sottolineare che questo fenomeno si verifica solo nella poesia, e quando c'è una certa convergenza tra il senso e il suono delle parole; a questo scopo mi ero preparato anche un controesempio: se, in una conversazione quotidiana, dico: "Mi piace tanto la pasta all'arrabbiata", le a toniche non producono alcun effetto di luminosità. Questa era la mia intenzione. Invece il discorso si è svolto più o meno così: PROFESSORE (scrive il verso sulla lavagna): Che cosa notate di particolare? (pausa di silenzio). ALUNNO A: ci sono molte r. PROFESSORE: (palesemente preso in contropiede): Eh? Fammi un po' guardare... (volta la schiena alla classe e verifica sulla lavagna) E' vero. Dunque... come possiamo interpretare... ALUNNO B (accusatorio): Leggendo le "rime petrose" lei ci ha detto che le r ripetute danno un'idea di durezza; ma qui la durezza non c'entra proprio per niente. PROFESSORE :... ALUNNO C: A me danno un'idea di vibrazione... ALUNNO A: Come uno sfarfalleggiare... ALUNNO D: Come una specie di vibrazione luminosa. A questo punto il mio discorso sulle a poteva integrarsi tranquillamente con quello iniziato dalla classe; ma gli studenti erano già arrivati per conto loro al nocciolo del problema, confrontando le r crude e aggressive delle "rime petrose" con quelle aeree e frullanti del verso in esame. Sono sicuro che quelle ragazze e quei ragazzi si ricorderanno a lungo di Cavalcanti, delle r, delle a e di questo scambio comunicativo, perché sono arrivati ad una buona conclusione in barba al loro professore (credo che fare brutte figure in classe sia uno dei più bei regali che un insegnante può fare ai suoi studenti). Me ne ricorderò a lungo anch'io, perché grazie a loro ho visto, in quel sonetto, qualcosa che non avevo mai visto prima: il mio modo di leggerlo e di interpretarlo è stato ridefinito da e nella relazione. Terzo esempio. Dopo una permanenza di tre anni all'IRRSAE, tornando a scuola, mi era capitata in sorte la quinta più terribile di tutto l'istituto tecnico nel quale insegnavo, nota per i suoi pessimi rapporti con gli insegnanti, l'assenteismo, il disgusto per lo studio e per la scuola. Tra l'altro in questa classe c’era un ragazzo specializzato in battute sarcastiche. Era tremendo: io mi sforzavo di creare un'atmosfera di concentrazione e di trasporto nei confronti di qualche capolavoro letterario, e lui smontava puntualmente ogni mio tentativo con efficacissimi interventi sarcastici. Se il mio programma era leggere l'Infinito, il suo era di far ridere i suoi compagni alla spalle mie e di Leopardi. Se avessi cercato di impedirgli di svolgere il suo programma, si sarebbe creata una situazione di contrapposizione frontale che non prometteva nulla di buono (dire battute sarcastiche era la cosa che sapeva fare meglio, ciò in cui si riconosceva e che i suoi compagni si aspettavano da lui, la fonte del suo successo sociale). Allora ci ho pensato una notte intera, e la mattina dopo, alla prima interruzione gli ho detto che le sue battute sarcastiche erano molto spiritose e utili per rallegrare la classe, ma che avevamo esigenze di programma e problemi di tempo, perciò gli proponevo di dire, da quel momento in poi, tre battute ironiche ogni ora, non una di più, non una di meno. La proposta gli è piaciuta moltissimo e da allora non ha mai sgarrato. Credo che questa mossa tattica abbia funzionato perché non ho preteso di controllare quello studente, di comportarmi come un operatore esterno al sistemaclasse, ma ho tentato di trovare una mediazione tra i nostri due programmi. Anche in questo caso si è trattato di una fuoruscita dalla cornice: Rossetti così si chiama lo studente mi spingeva a giocare al gioco trasgressione / repressione, e io ho cercato di cambiare i presupposti, invitandolo a uscire dalla contrapposizione simmetrica. Ma, per fare ciò, ho dovuto per un attimo assumere il suo punto di vista: un punto di vista secondo il quale è giusto rendere la vita impossibile al proprio insegnante di italiano con una raffica ininterrotta di battute sarcastiche. Inutile dire che, anche in questo caso, la mia mossa comunicativa era totalmente imperniata sul metodo scientifico del "vediamo cosa succede se…", che comporta l'accettazione momentanea dell'insensato e la fiducia nella razionalità a posteriori. Le discipline e le relazioni Che cosa accade alle materie scolastiche se le inseriamo nell'ambito di questa idea dell'insegnamento / apprendimento? Nel convegno Le maestre e il professore a cui ho accennato, una maestra di scuola dell'infanzia ha affermato: "In fondo le mamme che mi portano i loro bambini non si aspettano che io gli insegni l'italiano, ma che io stia con loro”. Questo mi ha fatto pensare che, come insegnante di scuola "superiore" io sono sempre stato nella situazione opposta: a me i ragazzi erano mandati non perché stessero con me, ma perché io gli insegnassi l’italiano. Credo che in questa separazione stia il peccato originale delle materie scolastiche: quando si elencano le competenze degli insegnanti, si elencano le competenze disciplinari e le competenze relazionali come se fossero due cose separate, e si attribuiscono le prime principalmente a quelli delle superiori (“il professore”), le seconde alle maestre. Io invece credo che un insegnante non possa essere competente nell'insegnare italiano e incompetente nello "stare con", sono due cose che vanno insieme. Roland Barthes ha scritto: “Ogni atto di parola è un modo di collocarsi rispetto all’altro nell’ambito di un Chi sei per me, chi sono per te”4. Il rischio è che le materie scolastiche, man mano che si sale nei livelli dell'istruzione, diventino un modo per eludere questa domanda (non siamo qui per conversare tra noi, ma per studiare l'italiano, o la matematica!): si crea così un clima asettico, nel quale ogni curiosità reciproca cade, e le materie scolastiche stesse diventano noiosissime. Credo che le materie scolastiche possano avere un senso per insegnanti e studenti solo se sono un buon argomento di conversazione, un terreno di incontro fra soggetti conoscenti, dotati, oltre che di pensiero astratto, di esperienze, storie, emozioni, fantasia, soggettività. Questo significa che non esistono una Signora Letteratura, una Signora Filosofia, una Signora Matematica già date, che vanno travasate in dosi crescenti nella testa degli studenti, ma che la letteratura, la filosofia, la matematica si caricano continuamente di nuovi significati in relazione al dialogo vivo tra esseri umani che si svolge nelle classi. 4 R. Barthes, Parola, in Enciclopedia, Einaudi, Torino, 1980, pp. 418-437, la cit. alla p. 433. Le materie scolastiche come argomento di conversazione Consideriamo per esempio una disciplina apparentemente rigida e inossidabile come la grammatica. Quando i miei figli frequentavano le scuole medie, qualche volta mi chiedevano di aiutarli nei compiti: così ho potuto scoprire che, dagli anni della mia adolescenza, i tipi di complementi e di proposizioni da individuare negli esercizi di analisi logica e del periodo erano enormemente aumentati di numero. La quantità e la capziosità delle opzioni possibili faceva sì, che, pur essendo un insegnante di italiano, mi trovassi in gravi difficoltà. Credo che l’enorme aumento del numero dei complementi sia legato all’ossessione delle risposte giuste: se ci prefiggiamo lo scopo di catalogare il funzionamento della lingua in ogni suo dettaglio, senza zone di dubbio o d’ambiguità, siamo costretti a inventarci un’infinità di definizioni, che saranno comunque sempre inadeguate ad incasellare una realtà viva, complessa, in continuo cambiamento. Alla scuola delle risposte giuste (cioè delle discipline da travasare nella testa degli studenti) si può accostare e contrapporre una scuola che va in cerca di domande, di buone domande. Il mio amico Bardo Seeber, un maestro che fa parte del movimento dell’autoriforma gentile, mi ha raccontato una lezione di grammatica svoltasi in una terza elementare. Stavano facendo il ripasso sulle parti del discorso che avevano studiato l’anno precedente e si erano concentrati sul nome. A un certo punto, un bambino ha posto la domanda: «Ma le cose hanno sempre avuto un nome, o c’è stato un tempo in cui non lo avevano?». Su questa questione si è imbastito un dibattito: l’opinione prevalente era che le cose avevano sempre avuto un nome, ma è subito sorto il problema della lingua che denominava originariamente le cose. Qualcuno ha suggerito che si trattasse dell’italiano. Ma chi ha dato un nome alle cose? Gli uomini, le donne, gli esseri umani! Ma prima degli esseri umani? Qualcuno ha abbozzato l’idea di Dio. Ma Dio allora parla in italiano? E via di questo passo. Questo modo di fare grammatica è basato sulle domande, oltre che sulle risposte. Consente di scoprire che la realtà del linguaggio è misteriosa, solo parzialmente incasellabile dentro risposte pronte, e che ci apre prospettive di ricerca sconfinate. Domande indecidibili Quando Bardo mi ha raccontato questo episodio, mi è venuto in mente che nel De vulgari eloquentia Dante si pone lo stesso problema, e lo risolve sostenendo che il vero nome delle cose è ebraico, perché questa è la lingua parlata in origine da Dio. Credo però che sia più utile pensare che a questo genere di domanda non ci sia una risposta unica uguale per tutti. Si tratta infatti di quel tipo di domande che Heinz von Foerster definisce, con un concetto di origine matematica, “indecidibili”: quesiti che non hanno una risposta certa, razionalmente dimostrabile. Queste domande hanno due qualità importanti. Prima di tutto, proprio perché non hanno una risposta certa uguale per tutti, fanno appello alla responsabilità di ciascun interlocutore, perché dia da sé la sua risposta. In secondo luogo, questa risposta non darà informazioni soltanto o principalmente sull’argomento della domanda, ma anche e specialmente sulla persona che la sta pronunciando. Von Foerster fa l’esempio del problema delle origini dell’universo: poiché nessuno era là per vedere come sono andate le cose, la questione "com'è nato il mondo?” non ha una risposta certa e indiscutibile. Qualcuno potrà rispondere che è stato creato da un Dio in sei giorni; qualcun altro farà riferimento al bing bang; un terzo potrebbe dire che c’è sempre stato e sempre ci sarà; un altro ancora potrebbe sostenere che su ciò che non si conosce per certo bisogna tacere. E così via. Ciascuna di queste risposte non ci parla tanto del contenuto della domanda, quanto della persona che sta rispondendo, cioè delle sue credenze, dei suoi valori, del suo immaginario. Credo che le domande indecidibili siano fondamentali nella scuola. I quesiti che hanno una sola risposta esatta uguale per tutti hanno il vantaggio dell’univocità, danno luogo a risposte valutabili “oggettivamente”, consentono di verificare con certezza se uno studente ha acquisito il sapere che gli è stato trasmesso; ma hanno il difetto di attirare la nostra attenzione unicamente su ciò che ci fa uguali. Le domande indecidibili invece mettono in luce ciò che ci fa diversi uno dall’altra, valorizzano l’unicità delle nostre risposte, danno luogo a processi conoscitivi di tipo cooperativo e conversazionale, basati sul confronto e sull’integrazione fra diversi modelli di mondo. E, visto che parliamo di grammatica, vi propongo un ultimo esempio di come il discorso sulla lingua possa diventare un appassionante e sorprendente argomento di conversazione. In una scuola materna di Bologna le bambine e i bambini italiani erano sconcertati perché il loro piccolo compagno Hamid parlava in modo strano e non capiva i loro discorsi: la spiegazione della maestra (“La lingua di Hamid è diversa dalla nostra”) non li aveva convinti. Così hanno preso Hamid e, a forza di smorfie e gesti, sono riusciti a fargli tirare fuori la lingua, scoprendo che era rosea, umida e morbida, per nulla diversa dalle loro. Ne è scaturita una contestazione della tesi della maestra, da cui sono nate nuove domande e nuove ipotesi di spiegazione. Gli scambi comunicativi fra adulti e bambini sono spesso caratterizzati da questa bellissima opacità (lo speculare opposto della trasparenza e della programmabilità), fonte di imprevisti, di conflitti, di fecondi fraintendimenti. Una conclusione Mi piace concludere questo intervento con una citazione da Gregory Bateson, uno studioso che, oltre ad aprire una sterminata gamma di prospettive di ricerca nei più diversi campi del sapere, ha dato preziosi contributi alle teorie dell'apprendimento a partire, spesso, dall'osservazione del mondo animale: "Avevo in famiglia una cagna di razza Keeshond, e quando finalmente divenne madre ebbi il privilegio di assistere allo svezzamento di uno dei suoi cuccioli. Si svolse come per tutti i canidi: la madre preme la bocca aperta sulla nuca del cucciolo, il quale viene così schiacciato a terra, Se a questo punto il cucciolo chiede ancora latte, viene scahiacciato di nuovo. Fin qui si tratta solo di una storia di condizionamento operante con rinforzo negativo e rientrerebbe benissimo in ogni manuale di psicologia. Ma il passo successivo fu quasi una battaglia, che si trasformò in un gioco affettuoso tra madre e figlio. Il cucciolo aggredì la bocca della madre con la sua e poi i due si misero a giocare con le bocche. In altre parole, il contesto di apprendimento è intrecciato all’interno di una relazione globale e non ha il netto risalto di un incidente isolato. Non è solo "impara a non chiedere la tetta”, ma una faccenda molto più complicata entro un tessuto complessivo intrecciato di relazioni di amore. E se i cani attingono a quest’ordine di complessità si può star sicuri che gli esseri umani possono e debbono raggiungere due o tre ordini di complessità in più"5. |